Squarepusher のピカピカ光る覆面バンド Shobaleader One のライブ行ってきました。

Squarepusher の往年の名曲を超ハイテク人力でやろうというバンドのようですが、あまり昔の Squarepusher の曲は詳しくなく、ここ 2 週間くらいでアルバムを何度も聴いて予習しました。

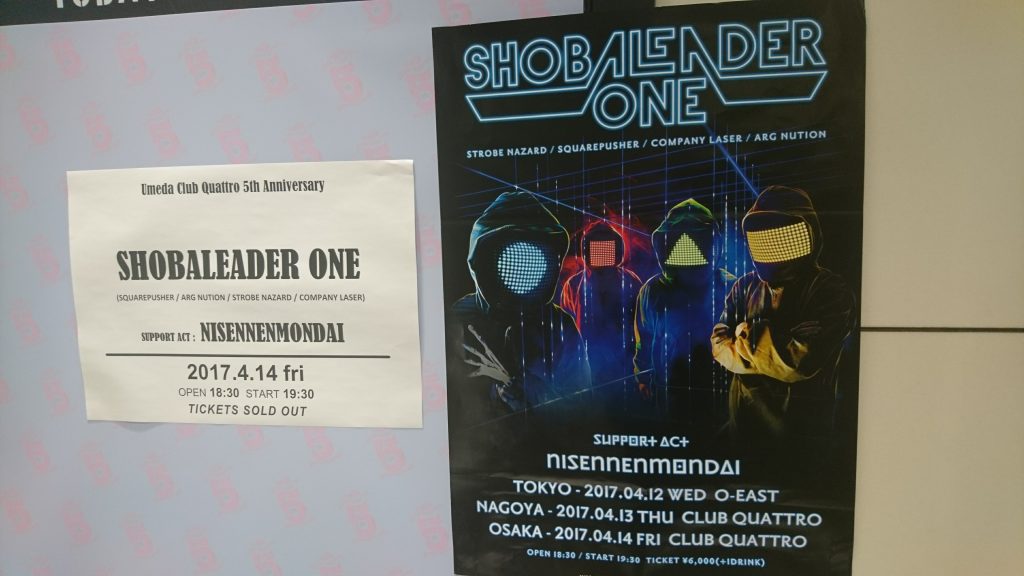

会場は梅田のクラブクアトロ、スタンディングでほぼ全体が埋まるくらいの盛況ぶりでした。Opening Act のにせんねんもんだいの、ちょっとこれはリリースしてる曲チェックしたいなと思わせるステージのあと、しばらく休憩を挟んで出てきました、黒装束に電光掲示板の覆面をかぶったメンバーが。

思えばこのバンドの存在を知ったのは Apink のライブに神戸に行った時の、ライブ前に寄った Tower Records の試聴機でした (ライブ前に何聴いてるんだかw)。

そこで聴いて、即チケットの手配をするほど衝撃を受けたのですが、予想通りその衝撃なんて軽く吹っ飛ぶほどの衝撃的なライブでした。

とにかくジャズ、フュージョン、ジャズ・ロック、プログレ、テクノ、メタルの超かっこいいライブを同時に聞かされた感じ。もう今年最もかっこよかったライブはこれに決定と言っても良いほどです。

Squarepusher のあらゆるジャンルを横断するようなプレイがかっこ良いのは当然として、ドラムの COMPANY LASER がすごいです。あのドラムンベース的なリズムを正確に叩いているにもかかわらず、プレイにうねりが感じられて、これが機械的なリズムでやってる音楽に重要な面白さ、かっこよさを与えているんだと思います。

このうねりで、70 年代の電化マイルス〜マハヴィシュヌ・オーケストラのようなかっこいい混沌さのある曲を演奏し、それを生の迫力で聴いたのですから、これは衝撃を受けないわけはありません。しばらく余韻が残りそうです。

参考

- SHOBALEADER ONE JAPAN TOUR @ O-EAST ライブレポート (BEATINK Official Website)