IONA のリーダーでありギターリストの Dave Bainbridge の新作。

基本、IONA と同じ路線で、ケルティックなシンフォニック・ロックです。透明感のある女性ボーカルとイーリアンパイプによる演奏に伸びやかなギターが重なる感じも、ほぼ IONA です。

ただ、IONA よりはよりプログレによった感じのギミックに富んだ、畳み掛けるような前のめり感がある気がします。

ドラムは Simon Phillips と強力ですね。

この透明感のある伸びやかなシンフォサウンドには癒やされます。

モントルー・ジャズ・フェスティバルとBMGの共同企画によるコレクション・シリーズ “The Montreux Yeas” シリーズとしてリリースされた John McLaughlin のモントルー・ジャズフェスのパフォーマンスの音源。

時期も様々、バンドも様々な演奏が収められています。

これはもう良くないわけがないじゃないですか♬アルバム収録の一曲は YouTube でも公開されています。スリリングな演奏!それにしてもいろんな時期の演奏にも関わらず、このスリリングさが全く変わらない。すばらしいアーティストですねえ。

期待を裏切らない名演が収められています。

このアルバムの曲を聴いてることを Twitter でつぶやいてたら、Gary Husband さんのエゴサーチにひっかかり、そこから芋づる式に John McLaughlin 公式アカウントからもいいねいただきました😂

このバンドを知ったのは King Crimson 文脈経由なんですが、あまり知らないので検索してみると、ロックバンドとして紹介されていることが多いですね。有名なバンドなんですね。

色々なジャンルが混沌としてる感があるので人によって何のジャンルなのか、そこにどのような音を見出すのかが違う気がします。

私の場合はクリムゾン経由で知ったわけで、やはりクリムゾンの影響を意識はしてしまいます。クリムゾンとレコメンをメインに、さまざまなジャンルの音楽をよくかき混ぜた感じとか思ってしまいますね。ボーカルのある種朗読をしてるような感じなのが、また独特なスパイスを利かせているような気がします。

アルバムの曲ごとに結構違う要素が感じられたりするので、1曲だけを聞いて判断するよりは色々聴くと面白いかもしれませんね。

(2021-12-05 少し更新)

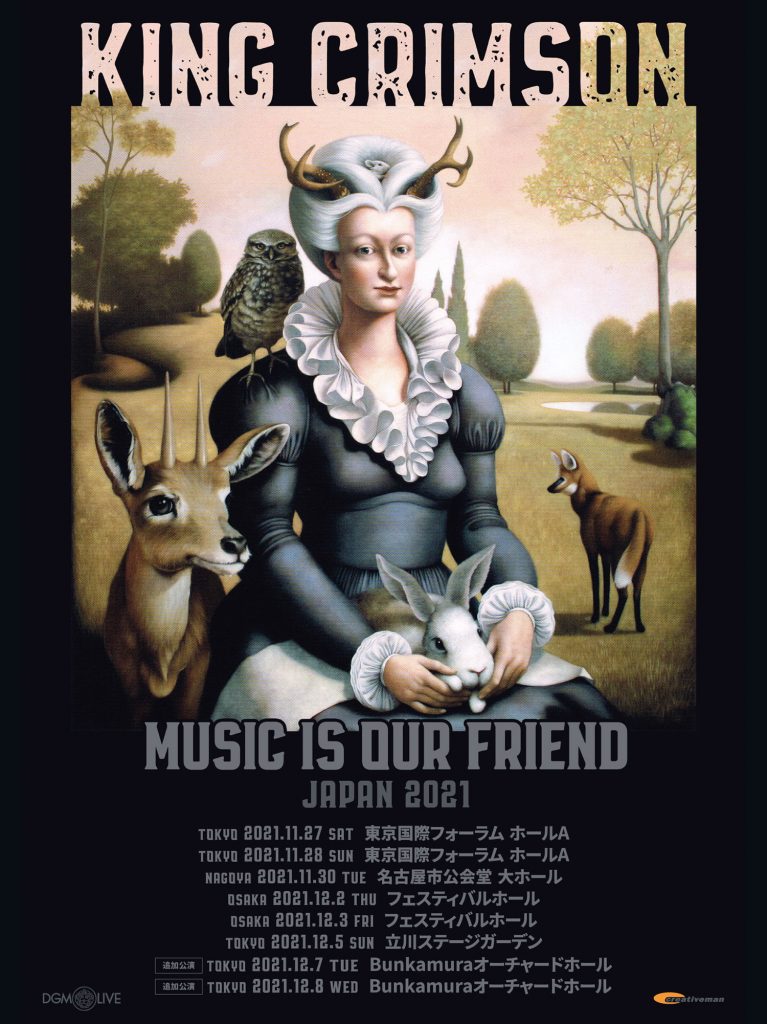

King Crimson、来日公演の予定があるというのはもちろん知っていたのですが、昨今の状況を見ると今年は無理じゃない?と思ってチケットは買ってませんでした。そんなときに、このブログにもコメントをくださってる ANGIE さんから、Crimson のチケットを買ったお話と、メンバーは来日してホテルで隔離生活を送っていることをお聞きして、早速チケットを確保し、行ってきました。

リアルコンサートは 2020 年 2 月末の Korpiklaani 以来!(このライブ会場で大阪のライブハウスでのクラスター発生のニュースを見たのでした…)

というわけで、フェスティバルホールの 2 日目、席は S 席で 1F の 25 列目の隅の方でした。特にかぶりつきで見たいわけではなく、その場にいて音が聴ければ良いので満足です。そんなに遠くなかったです。特に席を 1 つごとに空けるとかもなく、普通に人が入ってました。所々空席はあるものの。

セットリストは色々なとこにあるのでそちらをどうぞ。

事前のインタビュー何かを見ると、セットリストはレパートリーの中から当日の朝ロバートフリップが発表するとかで、メンバーも当日までわからない、そして毎日違うということだったようですね。私はクリムゾンはそんなに詳しくない素人なんですが、そんな私でもわかるヒット曲(?)が連続するセットリストで良かったです。

そしてトリプルドラム。前回は特に何か感じた覚えがないのですが(単に忘れてるだけのような)、今回はこれが一番コンサートを引っ張ってた感!1 部、2 部ともにドラムソロな曲(ソロじゃないか)から始まるところから構成的にもそれが狙い?

これは 1 部最後の 21 世紀で最高潮を迎えます?21世紀ってこんなにドラムがグイグイ引っ張っていく曲だっけ?と思うくらい新鮮でした。パワフルでうねるようなドラム、それが 3 つ重なるわけですから、強大なうねりとなって襲ってきます。そのドラムがグイグイ曲を引っ張って、そして重厚なサウンドを作り出す。それでいて繊細。この曲が終わったところで客席も(声は出さないままですが)最絶頂。終わった瞬間にスタンディングオベーション。

このトリプルドラム、完全にお互いの信頼関係、役割分担が完璧で、違う音を出す時はお互いにどのタイミングでどの音を出すのかがわかってるようですし、同じ音を出す際も完全なユニゾンではなく、微妙な差があって、それが強大なうねりとなって迫ってくるんだと思います。本当にすごい。

2 部もこの流れはそのままに名曲が続けて演奏されていきます。パワフルなうねりのあるドラムもそのまま。それに引っ張られるように全体がグーッと盛り上がっていきました。そしてあの透き通るようでいながら声量があって重厚なボーカル!

この迫力はやはり生で演奏を聴くならではですねえ。あのトリプルドラムの迫力は映像で見てもわからないと思う。

アンコールの Starless が終わってこの日 3 度目のスタンディングオベーションの嵐に続いて、最後はお約束のトニー・レヴィンさんがスマホを掲げたところでフォトタイム(笑)。大きな拍手とともにみんながスマホを掲げてステージを撮影して終わったのでした。小さくてよくわからんですが、たぶん、うんうんと満足そうに客席を眺めるロバート・フリップさんの姿を見て、満足のコンサートは終わったのでした。

今回、あと少し日程が遅ければ入国禁止になって開催できてなかっただろうし、そうでなくても開催までにはかなりの困難があったと想像できます。メンバーはもちろんすべての関係者に感謝です。

いやー、改めて生で音を聞くことの迫力の力を思い知らされました。当たり前と思ってたことだけど当たり前じゃない世の中で。

トニーレヴィンのツアーダイアリーにこの日のレポートが上がってます(他の日もあります)。